La technologie est appliquée dans les zones Nord-soudanienne et Sahélienne sur les terres de production agro-sylvo-pastorales, mais ce sont les champs cultivées, ou terres dégradées en voie de mise en culture, qui sont le plus souvent aménagées dans les bassins versants traités. Elle permet la récupération des sols érodés ayant des rigoles (<0.3m de profondeur) ou petits ravines (<0.5m de profondeur).

La diguette de Tiarako est constituée d’un assemblage de moellons ou pierres de taille moyenne disposés en rangées avec une hauteur en crête d’environ 50 cm et une largeur de 50 cm également. Elle se distingue de la diguette classique par son emprise moins large de (50 cm au lieu de 150 cm). Cette technologie joue le rôle de contrôle d’écoulements forts et de l’érosion hydrique.

On distingue cinq activités dans la réalisation de la diguette de Tiarako :

1) La détermination de la pente majeure :

Une simple observation du terrain à l’œil nu peut permettre à l’exploitant du champ de savoir dans quel sens l’eau coule le plus vite pendant l’hivernage ; c’est la pente majeure. Elle peut être confirmée à l’aide du niveau à eau ou du triangle à pente.

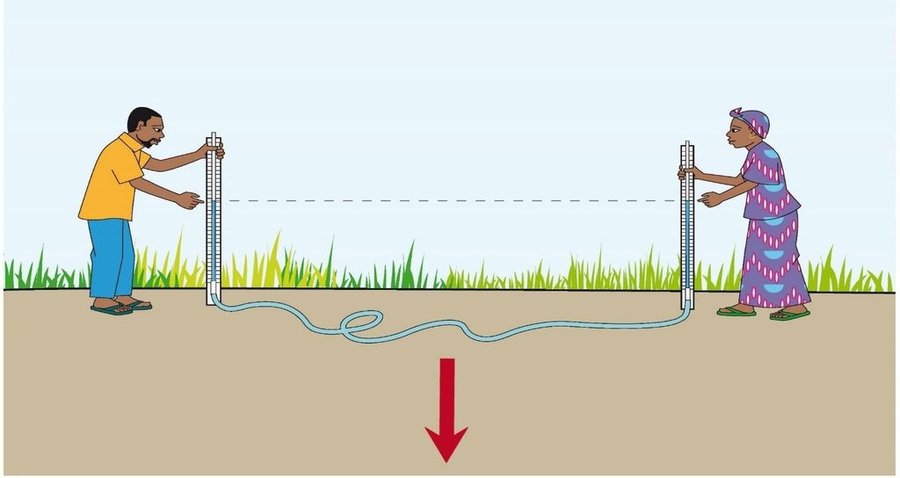

2) La détermination des courbes de niveau à l’aide du niveau à eau :

•se placer à une extrémité à l'amont du terrain à lever perpendiculairement à la pente;

•le support 1 (un bâton gradué) est placé à l'extrémité de la future diguette, repéré avec le 1er piquet, et le support 2 est déplacé par tâtonnement, pour trouver le point où l'eau dans le tuyau sera au même repère de base que sur le support 1 (au même niveau d’altitude) et ainsi repérer le premier point de la courbe de niveau avec un piquet (en bois ou une tige de maïs ou mil);

•tracer sur le sol une ligne joignant les deux premiers piquets;

•maintenir le support 2 en place et déplacer le support 1 dans le sens de la courbe de niveau (perpendiculaire à la pente – 90 degré)

Cette opération sera répétée - tâtonnement, retrouver et piqueter les repères suivants, et tracer la courbe de niveau jusqu'à l'autre extrémité du terrain à traiter.

3) Le lissage :

Ensuite tracer la seconde et les suivantes courbes de niveau en descendent la pente (voir 4.1 pour les distances entre tracés) et assurer un alignement régulier, évitant des hauts et bas prononcés. Cette opération permet la construction d’un ouvrage lisse ce qui optimise l’emploi des moellons /pierres.

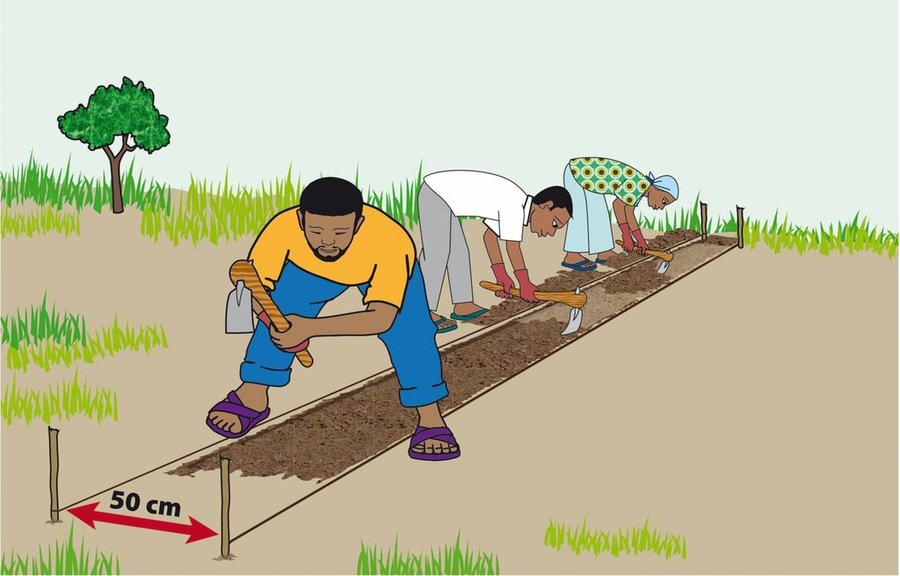

4) L’excavation d’une fondation qui consiste à :

•placer 2 piquets juxtaposés sur la courbe, distants de 50 cm amont-aval pour former la largeur du cordon pierreux ;

•délimiter la zone de travail selon la disponibilité en corde puis placer 2 autres piquets en face des 2 premiers (suivant la courbe);

•mesurer 50 cm sur les piquets et faire une encoche pour attacher une corde et marquer le hauteur des diguettes; et tirer et enrouler la corde à travers la pente jusqu’à l’encoche du prochaine piquet sur la courbe;

•en faire autant jusqu'à terminer la corde

•ouvrir un sillon d'ancrage de 10 à 15 cm de profondeur et de 50 cm de largeur sur la ligne tracée en prenant soin de jeter la terre décapée à l’amont de la courbe ;

•répéter le processus pour arriver à l’extrémité du champ.

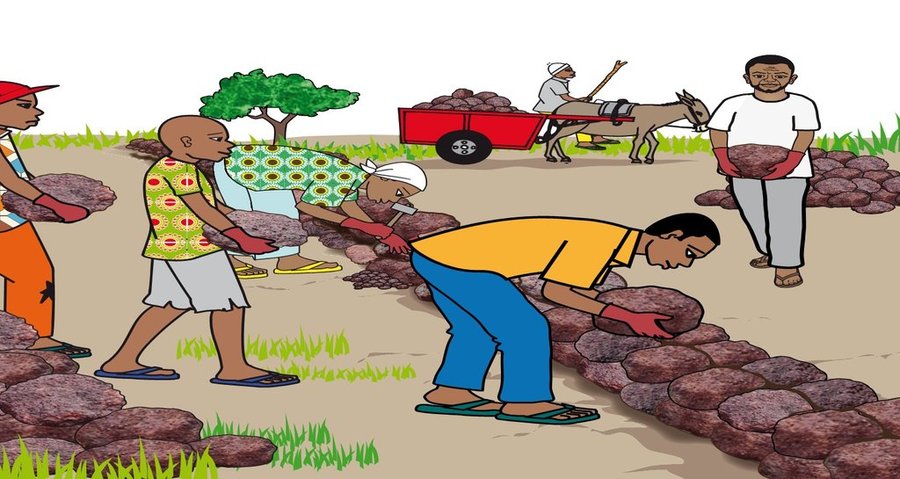

5) La pose des moellons qui consiste à :

•disposer dans la tranchée deux lignes juxtaposées de pierres de taille moyennes de sorte à ce qu’elles reposent sur leur plus grande face ;

•boucher les interstices avec des petites pierres ;

•superposer deux autres lignes de pierres de taille moyennes sur les deux premières lignes, puis une cinquième ligne en veillant sur la stabilité des pierres ;

•espacer les diguettes filtrantes en tenant compte de la pente du terrain (voir 4.1).

Les intrants pour la mise en place de cette technologie sont :

•les moellons ;

•le petit matériel (pioche, pelle, charrette ou brouette, corde, piquets etc.) ;

•niveau à eau ou triangle à pente.

Cette technologie permet de provoquer en amont de la diguette une meilleure infiltration de l'eau pluviale et une sédimentation de sables, argiles et débris organiques emportés par l’eau de ruissellement. Au fur et mesure, elle permet la création des petites terrasses naturelles pour optimiser la conservation du sol et de l’eau.

Les exploitants affirment qu’elle permet de lutter contre l’érosion hydrique. Toutefois, ils estiment que sans appui des partenaires au développement, il leur est quasiment impossible de la réaliser en raison de sa pénibilité. C’est pourquoi les diguettes doivent-être un élément d’un appui d’aménagement intègre de bassin versant pour permettre les cultures sur les sols fragiles et récupérer les sols dégradés.

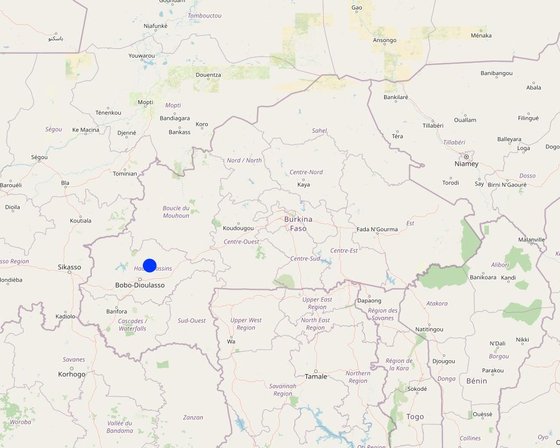

Location: Tiarako (Commune de Satiri), Hauts-Bassins, Province du Houet, Burkina Faso

No. of Technology sites analysed: single site

Spread of the Technology: applied at specific points/ concentrated on a small area

In a permanently protected area?: Nee

Date of implementation: 2019

Type of introduction

| Specify input | Unit | Quantity | Costs per Unit (n.a.) | Total costs per input (n.a.) | % of costs borne by land users |

| Labour | |||||

| Détermination de la pente majeure et des courbes de niveau | Ml | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |

| Ouverture des tranchées et construction | Ml | 1.0 | 100.0 | 100.0 | |

| Equipment | |||||

| Coûts du petit matériel | Ml | 1.0 | 15.0 | 15.0 | |

| Construction material | |||||

| Achat de moellons | Ml | 1.0 | 1250.0 | 1250.0 | |

| Other | |||||

| Frais de suivi | Ml | 1.0 | 10.0 | 10.0 | |

| Frais de coordination | Ml | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |

| Total costs for establishment of the Technology | 1'386.0 | ||||

| Total costs for establishment of the Technology in USD | 2.26 | ||||

| Specify input | Unit | Quantity | Costs per Unit (n.a.) | Total costs per input (n.a.) | % of costs borne by land users |

| Other | |||||

| Entretien et réparation de la diguette | Ml | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 |

| Total costs for maintenance of the Technology | 10.0 | ||||

| Total costs for maintenance of the Technology in USD | 0.02 | ||||

Quantity before SLM: 15 à 20 sacs

Quantity after SLM: 30 à 40 sacs

Les exploitants affirment qu'avant la mise en œuvre de la diguette de Tiarako, ils produisaient 15 à 20 sacs de maïs, depuis l'adoption de cette technologie leur niveau de production varie entre 30 à 40 sacs à l'hectare. Ce résultat est atteint au bout de trois ans d’exploitation du site à travers l’utilisation des semences améliorées, de la fumure organique et le respect des itinéraires techniques de production.

Les exploitants produisent principalement du maïs et du sorgho qui souvent associés au niébé. Ces cultures ne sont pas très exigeants en matière d'eau ce qui amène les exploitants à affirmer que la réduction des inondations est désirée.