La diguette filtrante se construit à travers d’une ravine dans un sol érodé, dans des bas-fonds ou des drains /petits cours d’eau saisonniers/ temporaires, au sein des régions à climat sahélien et sud soudanien avec une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 400 à 1100 mm.

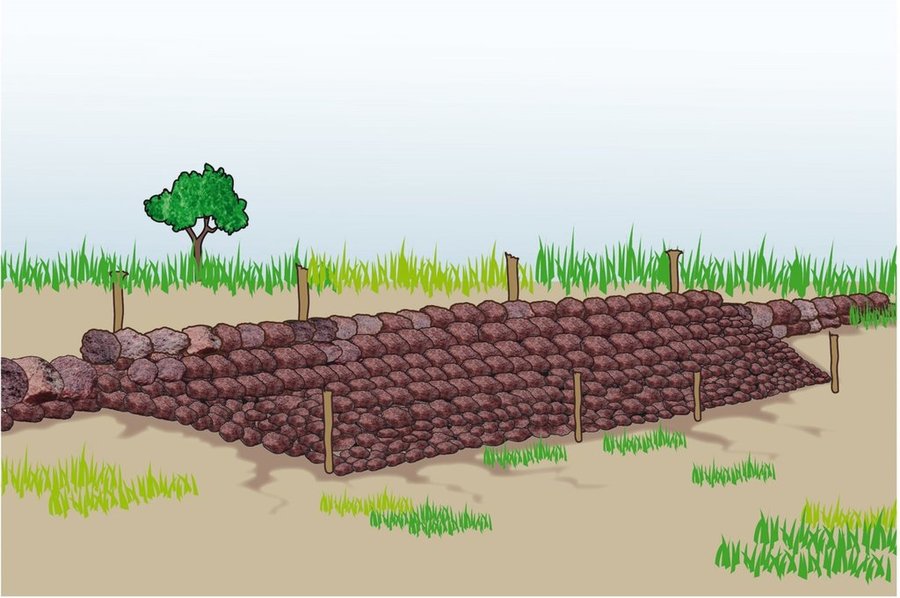

C'est un ouvrage antiérosif construit sur une courbe de niveau perpendiculaire à des traces de ruissellement pour réduire sa vélocité et énergie érosive. Elle est constituée d’un assemblage de moellons ou pierres avec une crête disposée horizontalement de 50 cm de hauteur sur une largeur 150 cm. Utilisée dans le but de lutter contre l’érosion hydrique des sols, la diguette filtrante dissipe l’énergie des eaux et contribue à la sédimentation en amont de la diguette contribuant ainsi à l'origine du terrassement du terrain pour diminuer la pente et augmenter l’infiltration des eaux de surface dans le sol.

Une diguette peut être partie intégral d’un cordon en pierre à l’endroit où l’eau de ruissellement s’accumule et on doit éviter le travail du sol pour créer un passage stable pour l’eau de ruissellement qui peut être aussi végétalisé (avec des graminées pérennes pour stabiliser le ravine/cours d’eau).

En général, l’espacement entre diguettes le long d’un cours d’eau ou d’une ravine est de 20 m.

Les principales étapes nécessaires à sa réalisation sont:

1. l'implantation

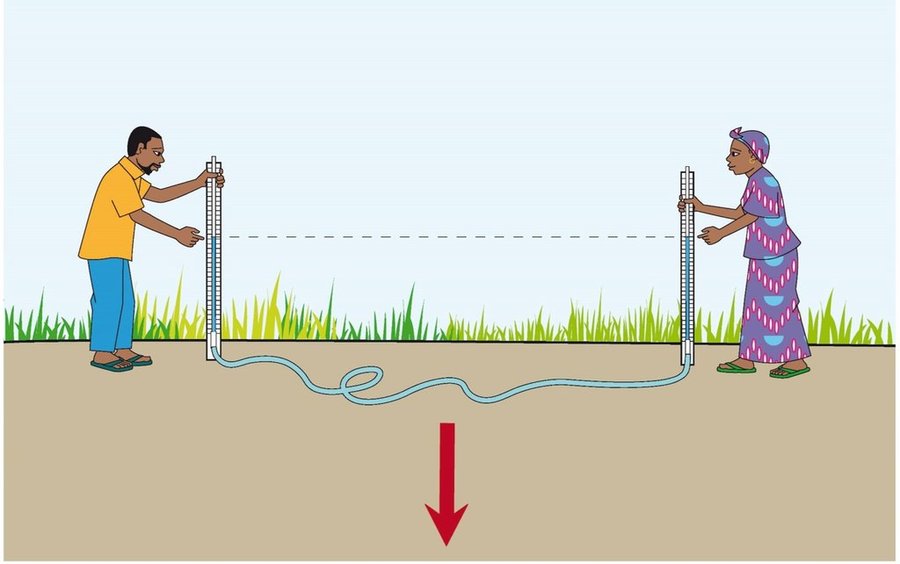

•déterminer une courbe de niveau à l'aide du niveau à eau ;

•matérialiser la courbe par le traçage à l'aide de daba, pic, pioche, dent IR12 en traction bovine, tracteur, piquet, etc. ;

•lisser si nécessaire cette courbe pour atténuer les éventuelles irrégularités de son tracé;

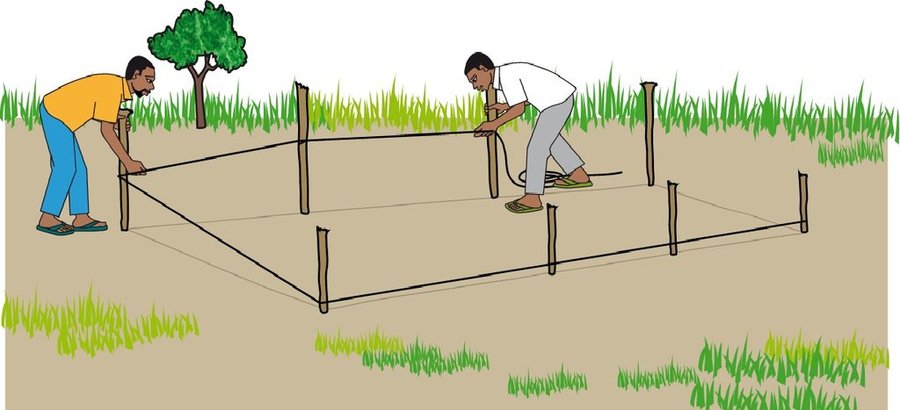

•tendre une ficelle en travers de la ravine à l'emplacement choisi lors de l'identification technique du site ;

•placer des piquets aux deux rives ;

•mesurer et matérialiser 50 cm de hauteur sur ces piquets par des encoches (hauteur de la diguette).

2. la détermination de l’emprise

•placer les piquets à une distance de trois fois la hauteur de 50 cm pour obtenir l’emprise de la diguette qui sera de 150 cm ;

•d’autres piquets sont également fixés à l’aval (2 à 4 m) en face de chaque projection mais gradués cette fois-ci à 20 cm pour avoir la pente ;

•avec une corde, positionner au niveau des mesures faites sur les piquets, encercler tous les points.

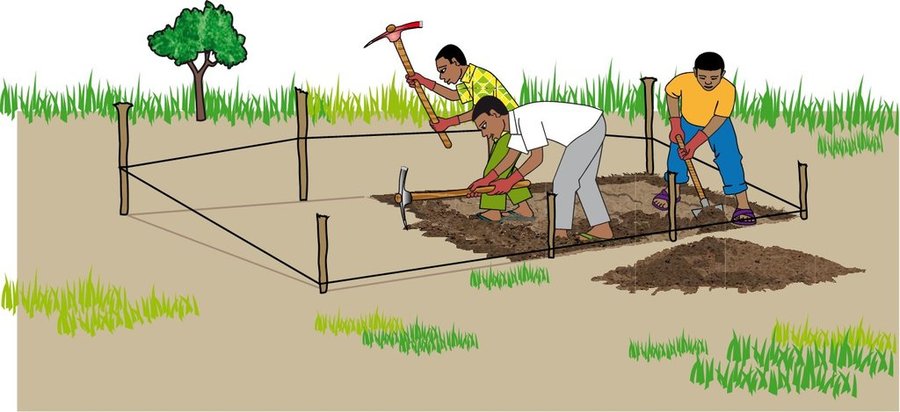

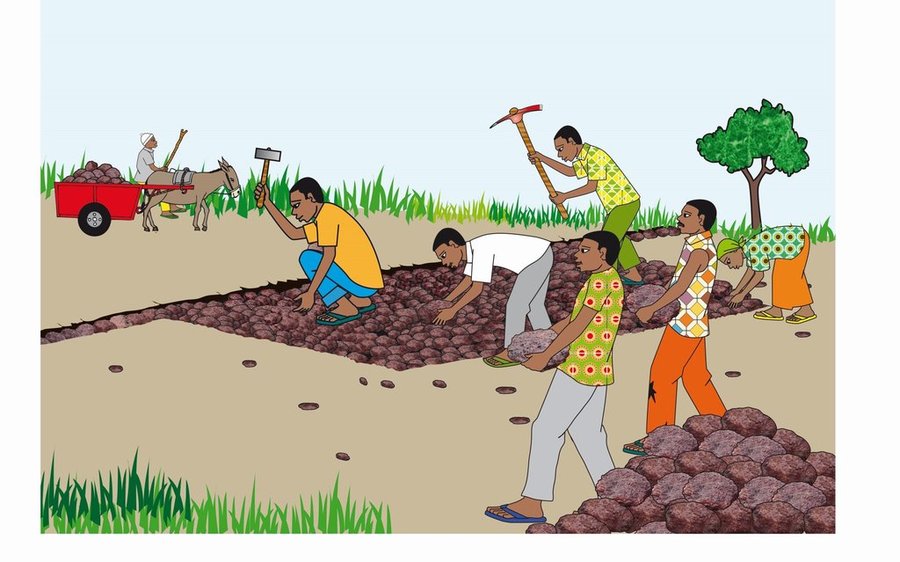

3. le déblai de la tranchée d’ancrage

•nettoyer toute la surface délimitée sur le sol ;

•ouvrir un sillon d'ancrage de 20 cm de profondeur sur toute la surface délimitée par la corde en prenant soin de jeter la terre à l’aval de la diguette.

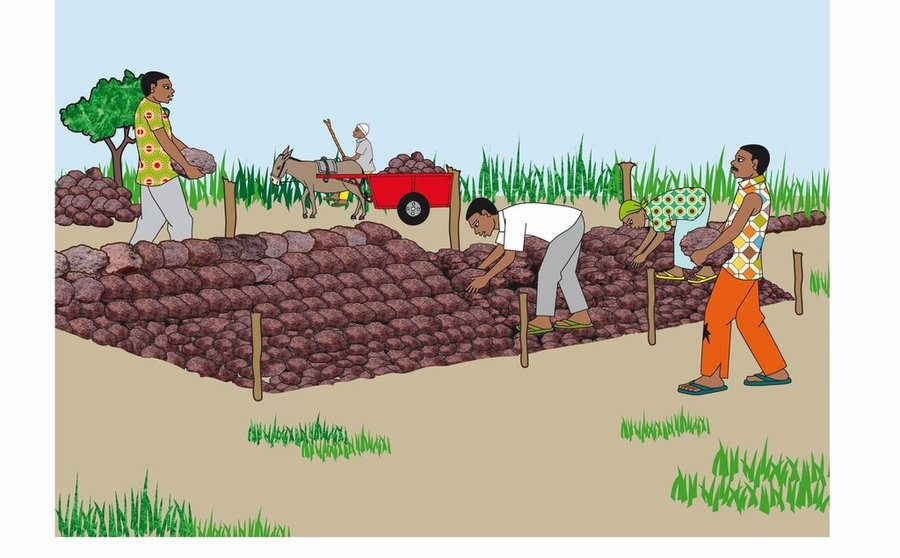

4. la pose des moellons

•remplir de gravier ou de cailloux pourris le déblai sur une épaisseur de 20 cm environ et bien ajuster ;

•disposer une rangée de grosses pierres en amont, puis les pierres moyennes sur les autres rangées en évoluant vers l’aval ;

•boucher les interstices ;

•déposer une deuxième couche de moellons en prévoyant une pente amont de 1/1 (vertical) et une pente aval de 1 / 2 jusqu’à obtenir la hauteur recherchée de la diguette qui est de 50 cm ;

•construire le bord de l’ouvrage avec de grosses pierres déposées dans une tranchée ouverte à l’aval pour la stabilisation.

Dans un champ agricole cette technologie doit être accompagnée par le labour suivant les courbes de niveau (perpendiculaire à la pente), pour réduire les risques d’érosion et de ruissellement accélérés.

Les diguettes ont pour avantages de contrôler le ruissellement, limiter l’érosion, favoriser l’infiltration, conserver l’humidité du sol, contribuer à la réalimentation de la nappe phréatique et augmenter le stock d’eau dans le sol. Elles combattent la dégradation des terres en provoquant à l'amont une augmentation de l'infiltration de l'eau et une sédimentation de sables, argiles et débris organiques. La conservation de l’eau et la rétention des sédiments fertiles par les diguettes facilitent le développement d’une végétation naturelle le long des ouvrages et par conséquent un rétablissement de la biodiversité et une protection des ouvrages. Bien que sa mise en œuvre soit pénible pour les exploitants des terres, ces derniers reconnaissent qu'elle permet de lutter contre l’érosion hydrique et conserver le sol et l’eau.

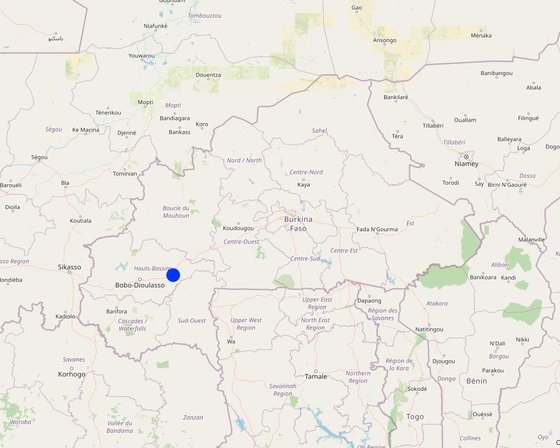

Lieu: Sébédougou (Commune de Koumbia), Hauts-Bassins, Province du Houet, Burkina Faso

Nbr de sites de la Technologie analysés: 2-10 sites

Diffusion de la Technologie: appliquée en des points spécifiques ou concentrée sur une petite surface

Dans des zones protégées en permanence ?: Non

Date de mise en oeuvre: 2020

Type d'introduction

| Spécifiez les intrants | Unité | Quantité | Coûts par unité (sans objet) | Coût total par intrant (sans objet) | % des coût supporté par les exploitants des terres |

| Main d'œuvre | |||||

| Implantation | Ml | 1,0 | 166,67 | 166,67 | |

| Ouverture des tranchées et construction | Ml | 1,0 | 4166,67 | 4166,67 | |

| Equipements | |||||

| Coûts du petit matériel | Ml | 1,0 | 833,33 | 833,33 | |

| Matériaux de construction | |||||

| Achat de moellons | Ml | 1,0 | 10000,0 | 10000,0 | |

| Autre | |||||

| Frais de suivi | Ml | 1,0 | 555,56 | 555,56 | |

| Frais de coordination | Ml | 1,0 | 277,78 | 277,78 | |

| Coût total de mise en place de la Technologie | 16'000.01 | ||||

| Coût total de mise en place de la Technologie en dollars américains (USD) | 26.08 | ||||

| Spécifiez les intrants | Unité | Quantité | Coûts par unité (sans objet) | Coût total par intrant (sans objet) | % des coût supporté par les exploitants des terres |

| Autre | |||||

| Entretien et réparation de la diguette | Ml | 1,0 | 555,56 | 555,56 | 100,0 |

| Coût total d'entretien de la Technologie | 555.56 | ||||

| Coût total d'entretien de la Technologie en dollars américains (USD) | 0.91 | ||||